Dies ist nach „Year Of The Cat“ und „Don’t Shut Me Down“ der dritte Songtext, der mir als Beispiel für die Kunst vielschichtigen Erzählens einfällt und über den ich schreiben möchte:

Simon & Garfunkel — „America“, produziert 1968 von Paul Simon, Art Garfunkel und Roy Halee.

Wenn jemand ein paar Songtitel hinter den Künstlernamen schreibt, damit Leser den „ah, die sind das“-Effekt erleben (z.B. „a-ha („Take On Me“)“), dann ist bei Simon & Garfunkel das Lied „America“ selten dabei. Noch seltener in Kontinentaleuropa.

„America“ aus dem 1968er Album „Bookends“ war in den USA überhaupt erst Ende 1972 zur Single geworden, als das Duo bereits zwei Jahre getrennt war, und das auch nur, als das nachgereichte erste „Greatest Hits“-Album dort ein überraschender Verkaufserfolg geworden war. Dann erschien das bereits fünf Jahre alte Lied fast wie eine Verlegenheitslösung als zweite Single aus dieser Zusammenstellung der Lieder ihrer Karriere. Ein großer Erfolg war es nicht: im Heimatland des Duos landete es auf Platz 97 und in England auf Platz 25, hierzulande erreichte „America“ nicht einmal Chartnotierungen.

Ich selbst hatte „America“ überhaupt zum ersten Mal auf der 1982er Live-Doppel-LP „The Concert In Central Park“ gehört, und das Lied hatte mir — live dargeboten — „so mittel“ gefallen. Die hier verlinkte Single-Fassung der Studioversion hörte ich zum ersten Mal, als ich mir das „Old Friends“-Boxset kaufte, das praktisch das gesamte Schaffen der beiden abdeckte. Ich besuchte zu der Zeit Ende der 90er die Filmschule und lernte neben dem Handwerk auch das Schreiben erzählerischer und dramatischer Texte. Die Wiederbegegnung öffnete mir Augen und Ohren für das Lied, und „America“ ist seitdem mein Lieblingssong des Duos.

„Let us be lovers, we’ll marry our fortunes together

I’ve got some real estate here in my bag“

So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies

And walked off to look for America

„Kathy“, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh

„Michigan seems like a dream to me now“

It took me four days to hitchhike from Saginaw

I’ve gone to look for America

Playing games with the faces

She said the man in the gabardine suit was a spy

I said „Be careful, his bowtie is really a camera“

„We smoked the last one an hour ago“

So I looked at the scenery, she read her magazine

And the moon rose over an open field

„Kathy, I’m lost“, I said, though I knew she was sleeping

I’m empty and aching and I don’t know why

Counting the cars on the New Jersey Turnpike

They’ve all come to look for America

All come to look for America

All come to look for America

Es ist nachvollziehbar, warum dieses Lied in den USA bekannter ist als hierzulande. Der Mythos „Amerika“ und die Sehnsucht der Bewohner nach diesem mythischen Ort ist in dieser Form uns in Europa inzwischen fremd, und die meisten Orte, die im Text genannt werden, sagen nur USA-Kennern etwas.

Auch hat das Lied eigentlich keinen Refrain (außer der wiederholten Zeile über Amerika).

Und es reimt sich gar nichts.

Aufgefallen? Nee, oder? Dieser Kniff ist ein Hinweis auf den Meistergrad, den der 27jährige Paul Simon im Textschreiben und Komponieren 1968 erreicht hatte — die Erzählung fließt so präzise, dass dem Hörer die fehlenden Reime nicht störend aufstoßen.

Denn es ist eine Erzählung. Sie ist nur nicht linear, sie ist sprunghaft, wie eine Sammlung von Schnappschüssen einer Reise, und liest sich kondensiert wie ein Gedicht:

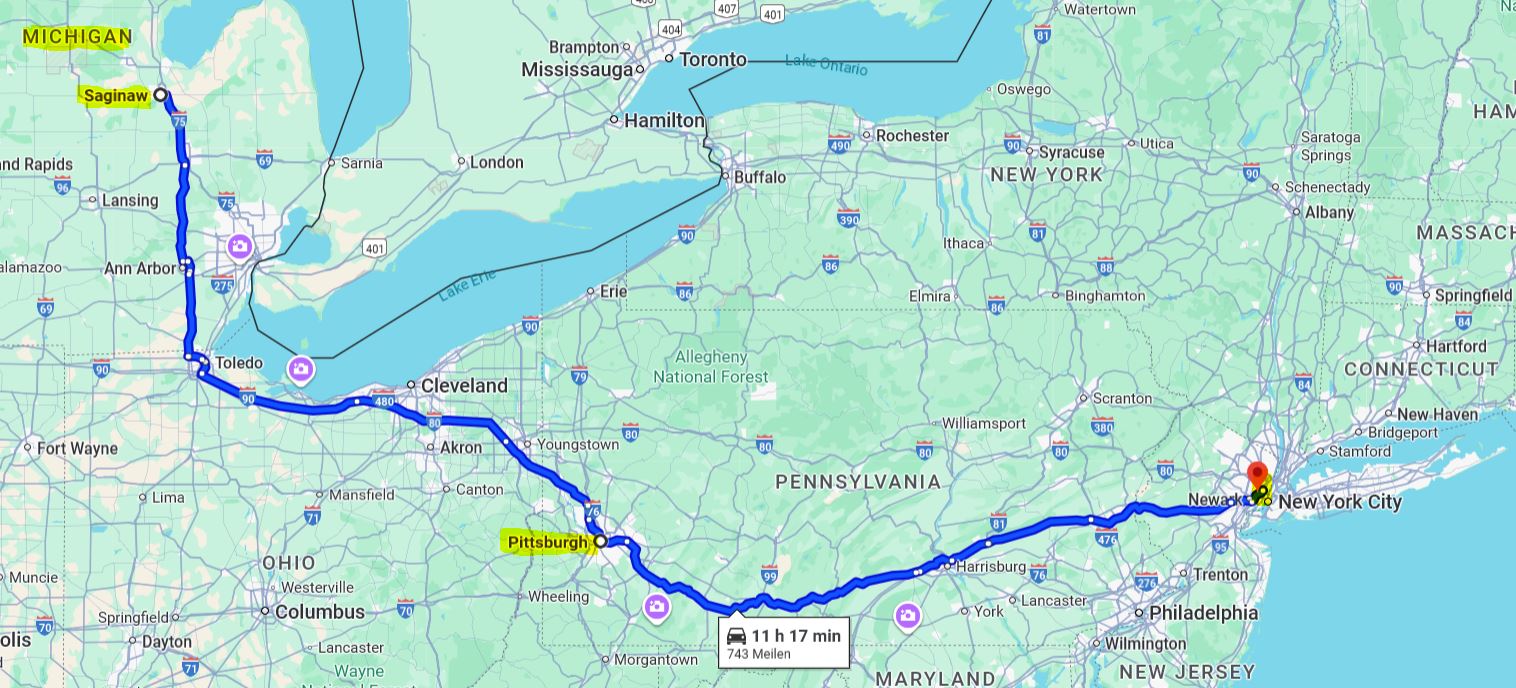

Die Reisestrecke in „America“

743 Meilen sind fast 1200 Kilometer. Davon legen die beiden etwa die Hälfte per Anhalter zurück, und in Pittsburgh steigen sie in einen Greyhound-Bus. Ich tippe auf mindestens eine Woche Reisezeit.

Paul Simon verstärkt den Eindruck, es handle sich um die Nacherzählung einer tatsächlichen Reise, dadurch, dass er den Namen seiner damaligen großen Liebe Kathy im Liedtext erwähnt (wen das Thema interessiert: „Paul Simon: A Life“ von Robert Hilburn). Gerade die wenig lineare Erzählung voller scheinbar nebensächlicher Details erzeugt die Wirkung einer lang nachdauernden Erinnerung; Simon schrieb das Lied vier Jahre nach der Reise, und nachdem er und Kathy schon lange kein Paar mehr waren. Spätestens aus dem 2. Vers nehmen die Hörer mit, dass es hier nicht um eine Erzählung mit einem Ziel oder einer Pointe geht. Dass keine der Strophen auf einer vorherigen inhaltlich aufbaut (außer um grob die Reiseroute nachvollziehbar zu machen), lässt das Gefühl von Ziel- oder Orientierungslosigkeit aufkommen. Ohne Aggression, eher mit einer vagen Sehnsucht und Melancholie. So recht wissen wohl beide nicht, wonach sie hier suchen.

Das wussten die USA damals auch nicht: 1968 drehte sich um Vietnam, Bürgerrechte, und um die Attentate auf Martin Luther King und Robert Kennedy, die beide Hoffnungsträger für ein „besseres Amerika“ gewesen waren. Lohnt es sich, noch an Ideale zu glauben und sich dafür einzusetzen? Der Text setzt sich zwischen Zweifel und Hoffnung: wenn so viele Menschen Amerika suchen, muss es sich doch finden lassen?

Analysten haben „America“ ganz oben in Simons frühem Werk angesiedelt. „The moon rose over an open field“ sei wie ein Haiku. Dass die einzige Äußerung, die vom Innenleben der Erzählerfigur spricht (4. Vers), von der schlafenden Begleiterin nicht gehört wird, sei genial. Dass ein Songtext mit einem so melancholischen Thema mehrere lakonisch-spielerische Wortwechsel zwischen den Liebenden hervorhebt, reichere die Dichte an. Wie wirkt es auf Sie?

Simon nutzt die Momentsplitter, um einen größeren Zeitraum zu beschreiben. Vertrauen Sie in Ihrer Geschichte darauf, nicht zu viel zu schildern, um Räume zu öffnen und Ihr Publikum, seien es Leser, Hörer oder Zuschauer, zu aktiven Mit-Erzählern zu machen. Simons Songtexte sind Meisterklassen in der Kunst des Weglassens, um mehr zu erzählen. Einzelne Zeilen erzählen ganze Lebensabschnitte: She comes back to tell me she’s gone aus „Graceland“. Folded in his backpack pocket / The questions that he copied from his heart aus „Questions For The Angels“. In a phone booth in some local bar and grill / Rehearsing what I’ll say, my coin returns aus „How The Heart Approaches What It Yearns“.

Mich bewegt bei „America“ sogar die wortlose Coda: Larry Knechtel spielt Hammondorgel über den mehrfach wiederholten Songakkorden, während das Lied langsam ausblendet und das Publikum mit vielen Gedanken zurücklässt. Ich spule eigentlich jedes Mal zurück, um mir diese letzten 20 Sekunden noch ein zweites Mal anzuhören. Und die vielschichtige Erzählung so noch weiter nachwirken zu lassen.

2016 wusste der Bewerber um die demokratische Präsidentschaftskandidatur Bernie Sanders, dass dieses Lied als Soundtrack für eine Werbekampagne für sich allein stehen könnte. Der Senator aus Vermont hatte in dem Jahr unerwartet die bereits als gesetzt geltende ehem. Außenministerin Hillary Clinton auf ihrem Weg zur Kandidatur herausgefordert und ihr zwischen Ende 2015 und Sommer 2016 einen erstaunlich ernstzunehmenden Kampf geliefert.

Leider hatte das Gefühl der Ziellosigkeit, das über der amerikanischen Gesellschaft nun schon seit vielen Jahrzehnten lag, einen Großteil der Wähler schon in eine andere Richtung getrieben.